Brigitte Reinhardt

in: Karin Kneffel. Verführung und Distanz // Seduction and Distance, Ausst.-Kat. // exhib. cat. Ulmer Museum; Sinclair-Haus, Altana Kulturforum Bad Homburg; Mönche - Haus Museum für moderne Kunst Goslar 2006,

S.//pp. 28–30,

Verlag Wienand, Köln, ISBN 3-87909-883-2

(wiederabgedruckt // reprinted) in: Karin Kneffel, Ausst.-Kat. // exhib. cat. Galerie Ludorff 2010/11, S. //pp. 2

»Mut zur Schönheit. Zu den Interieurs von Karin Kneffel«

Karin Kneffels Bilder faszinieren und irritieren zugleich. Wie ist es möglich, dass eine relativ junge Künstlerin mit Präzision und handwerklichem Können derart opulente realistische Bilder malt, die schön sind im Wohlbefinden und Luxus vermittelnden Motiv, in der differenzierten Farbigkeit und den teilweise riesigen Formaten, und die den Betrachter gleichzeitig auf einer solchen Distanz halten?

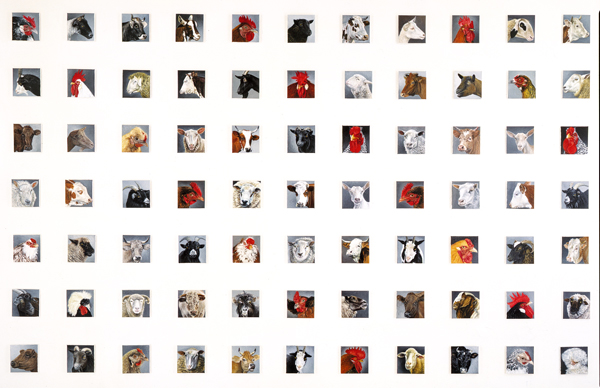

Bekannt wurde Karin Kneffel durch »Portraitst sogenannter Stalltiere und durch monumentale Obstdarstellungen.

Köpfe von Kühen, Schafen, Hühnern, Ziegen u.a. malte sie Anfang der neunziger Jahre frontal oder im Profil naturgetreu. Wie beim klassischen Ahnenbild blicken die Tiere vor einheitlich grauem Grund ruhig zum Betrachter. Der Anschein von Individualität und Nähe wird jedoch durch Kneffels serielle Anordnung der kleinformatigen Bilder aufgelöst. Im strengen geometrischen Raster stellt die Künstlerin mit einem leichten Lächeln gleichsam einen Kosmos von Bauernhof-Tieren vor. Die kühle Präsentation lässt vergessen, dass Städter diese heute schon nostalgisch betrachten.

Auch das Obststillleben, in der traditionellen Rangfolge der Kunstgattungen nur gering bewertet, wird von der Malerin seit rund zehn Jahren neu interpretiert, ja gleichsam geadelt. Weintraube, Pfirsich und andere Früchte erscheinen durch extreme Nahsicht und formatsprengende Präsenz monumentalisiert und damit bedeutend. Kneffel gibt die Schönheit ihrer makellosen Reife mit frappierendem Realismus wieder, die altmeisterlich anmutende Präzision ihres feinen Striches beherrscht auch feinste Lichtnuancen. Die artifizielle und doch sinnliche Glätte der Bilder verführt und distanziert zugleich; sie ist darin den Hochglanzfotos der Werbung verwandt. Die Konzentration auf die unversehrte und damit in sich geschlossene Form bedeutet auch Abstraktion. Ihre Genauigkeit und ihre eigene Gesetzlichkeit machen das eigentlich banale »schöne« Motiv als Werk der Kunst wirksam.

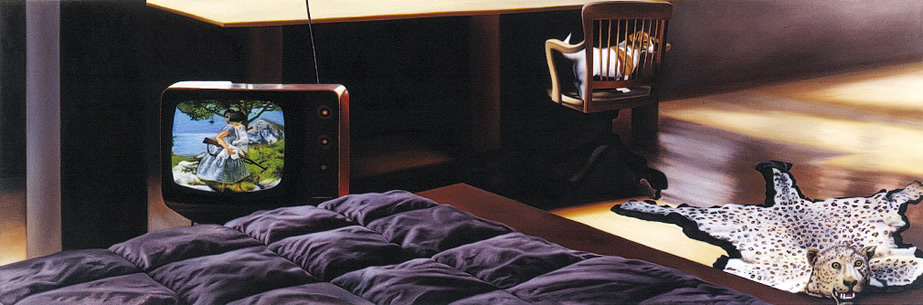

Kneffels neue Bilder sind vielschichtiger. Sie zeigen Interieurs von irritierendem Reiz. Wieder rückt der nahsichtige Blick den Betrachter zum Sujet, das sich, auf allen Seiten vom Bildrand überschnitten, ins Unendliche fortzusetzen scheint. Den Vordergrund besetzen mit großzügigen Blütenranken kostbar erscheinende Teppiche. An ihre ruhige ornamentale Fläche schließt glänzender Boden an, und dieser reflektiert in vielfältigen Brechungen und Bahnen Licht und nur im minimalen Ausschnitt von Füßen und Rollen erahnbare Möbelstücke. Die Spiegelungen öffnen das Bild in eine bei Kneffel neue Räumlichkeit, die nicht genau definiert ist und die im streifigen Nebeneinander von Hell und Dunkel den Eindruck vibrierender Bewegung vermittelt. In diesen ausschnitthaften Innenräumen treten als einzige Lebewesen einzelne Hunde oder exotische Wildtiere auf. Die Hunde laufen oder ruhen, Leopard und Zebra liegen dagegen wie Jagdtrophäen dekorativ ausgebreitet auf dem Boden. Ihre Glasaugen starren zum Betrachter und lassen die Raubkatzen mit den aufgerissenen Schnauzen fast lebendig wirken. In der attraktiven Zeichnung der Tierkörper und Felle setzt sich das Ornament fort. Die einzelnen Elemente bilden formal ruhige Inseln im sich auflösenden Raum und holen damit die Darstellung in die Fläche zurück.

Karin Kneffel charakterisiert mit wenigen Requisiten großzügige Milieus, die konservativ gediegen oder auch modisch exklusiv erscheinen. Sie rufen sicher nicht ohne Ironie zum Beispiel Safari als Jagdvergnügen und damit ehemalige Kolonialherrlichkeit in Erinnerung. Wieder beschreibt die Malerin mit großer Sorgfalt und bewundernswertem technischen Können Details. Das Dargestellte kann und soll jedoch nicht eindeutig gelesen werden. Geschichten klingen an, die atmosphärisch zu erfühlen, aber nicht genau bestimmbar sind.

Sujets wie der geblümte Teppich oder der Zähne fletschende Leopardenbalg finden sich nämlich in unterschiedlichen Konstellationen. Der laufende Hund erscheint bereits in einer Serie von zuvor entstandenen Interieurs. Hier dominiert das formatfüllende geometrische Fliesenmuster, zu dem der edel gefleckte Tierkörper einen Kontrast setzt. Die Leopardentrophäe fixiert den Betrachter auch vom glänzenden Boden eines sachlich eingerichteten Arbeits-Schlafzimmers. Im extremen Raumausschnitt korrespondiert hier mit dem »wilden Tier« ein helles Fernseh-Bild im Bild, die mädchenhafte Jägerin mit Gewehr. Dazwischen steht ruhig ein kleiner lebendiger Hund.

Einzelne Kompositionsteile sind so als »Versatzstücke« erkennbar, als Topoi, die Kneffel ästhetisch wie inhaltlich anregen, die sie an unterschiedlichen Orten entdeckt und fotografiert hat. Es geht der Künstlerin also nicht darum, reale Situationen festzuhalten. Sie benutzt ihren optischen »Vorrat« um eigene Vorstellungen zu visualisieren, wobei sie sich auf jeweils wenige Motive beschränkt.

In jüngsten Kompositionen entfernt sich Kneffel von der sachlichen Magie der ruhigen Dinge und damit von Fläche und Ornament. Die Interieurs sind dem verschwimmenden Raum nun ganz geöffnet. Sie vermitteln dessen Wirklichkeit und damit die reale Welt nur noch als diffuse Spiegelung. Im raffinierten Spiel mit Realitäten tauchen klassische Architekturelemente und übers Parkett tobende Hunde auf, deren wirkliche Körper in letzter Konsequenz der Darstellung enteilt sind.

Kneffels Bilder haben ihre Bedeutung ausschließlich in sich selbst, sie folgen jenseits des Abbildlichen ihren eigenen Gesetzen als Kunstwerk. Die Interieurs können auch als abstrakte, geometrisch gemusterte Flächen oder als waagerechte Farbfelder gesehen werden. Ihre vorgebliche Räumlichkeit weicht von der klassischen Perspektive ab: Die ornamentalen Fliesen, Teppiche oder Felle sind in stärkerer Aufsicht als die übrigen Bildelemente gezeigt.

So ist es nur konsequent, dass die Malerin ihren Werken keine Titel gibt. Erinnerungen des Betrachters, seine eigenen Vorstellungen, Sehnsüchte und Träume werden aktiviert angesichts der fiktiven Wirklichkeit und dem Spiel mit wechselnden Wahrnehmungsebenen.

Wie vor rund 25 Jahren ein »Hunger nach Bildern« öffentlich gemacht wurde und sich damit die »heftige« Malerei eines neuen deutschen Expressionismus durchsetzte, thematisieren derzeit mehrere Ausstellungen den traditionsreichen Begriff »Schönheit«.1 Der Konsens der Nachkriegszeit, dass man, wie Theodor Adorno feststellte, »nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könne«, hat offensichtlich seine Verbindlichkeit verloren.

»Wurden Schmuck und Ornament von einer sich auf Einfachheit und Reinheit verpflichtenden Moderne abgeschliffen und wie Geröll von einem Gletscher mitgeschleift, so beginnt man nun, da auch die ästhetischen Begriffe einer verengten Moderne abschmelzen, sich an diese Nährgebiete zu erinnern.«2 Eine junge Kunst-Generation definiert den umstrittenen ästhetischen Wert, der in der Moderne lange in Verruf war, für sich wieder neu und erkennt mit ironischer Doppelbödigkeit »Schönheit« als künstlerisches Ausdrucksmittel an.

»Die Komposition ist die Kunst, in dekorativer Weise die verschiedenen Elemente anzuordnen, über die der Maler verfügt, um seine Gefühle auszudrücken«, schreibt Henri Matisse, der Maler von »Luxe, calme et volupté«, der als »Meister der bonne peinture« und der bürgerlichen Dekoration« lange geringer geschätzt wurde als Zeitgenossen wie Paul Cézanne und Pablo Picasso und der vieleicht nicht zufällig gerade jetzt neu gewürdigt wird.3

Karin Kneffel bewies früh »Mut zur Schönheit«, das heißt zur Darstellung von vitalen Tieren, von Früchten in der Pracht ihrer vollen Reife, von sinnlich attraktiven geometrischen oder floralen Ornamenten, geschaffen von der Natur oder aus menschlicher Erfindungskraft. Ihre Bilder vermitteln Assoziationen an einen gehobenen Lebensstil.

»Das Wesen der Dekoration besteht eben darin, dass sie jene zweiseitige Vermittlung leistet, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zu ziehen, seinen Geschmack zu befriedigen, und doch auch wieder ihn von sich wegzuweisen in das größere Ganze des Lebenszusammenhangs, den sie begleitet.«4

Die Wirkung von kühnem Bildausschnitt und flächigem Ornament, die zur Zeit ihrer Einführung durch die Impressionisten vom Publikum noch als unverständlich abgelehnt wurde, gehört heute zur allgemeinen Sehgewohnheit. Es ist bewundernswert, mit welcher Kreativität Karin Kneffel diese Kompositionsmittel aufgreift und wie es ihr gelingt, sie zu einer neuen eindringlichen Bildsprache zu formen. Die Malerin unterwirft das »schöne: Sujet einer strengen Ordnung, die artifiziell ist und typisiert, die die Dinge magisch auflädt, den Betrachter überwältigt und gleichzeitig distanziert und die dabei ganz im Dienst des Werkes steht.

Brigitte Reinhardt

1 Schönheit der Malerei, Ausst.-Kat. Städtische Galerie Delmenhorst 2005; siehe auch: Ausst.-Kat. pro figura. Luxus, Stille, Lust, Bautzener Kunstverein 2004, Bautzen 2004; Merali Shaheen (Hg.), Über Schönheit, Ausst.-Kat. Haus der Kulturen der Welt Berlin 2005, Berlin 2005.

2 Thomas Wagner, Henris Zaubertafel, in: FAZ 29.10.2005

3 Henri Matisse, Notizen eines Malers, 1908, zit. nach: Maria Müller, Das dekorative Bild, in: Henri Matisse. Figur-Farbe-Raum, Ausst.-Kat. K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 2005, Ost- fildern-Ruit 2005, S. 218.

4 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960, S. 137, zit. nach: Gottfried Boehm, Aus- druck und Dekoration, in: Henri Matisse, wie Anm. 3, 5. 286. Ill English Version quoted from: Hans Georg Gadamer, Truth and Method, 2rd rev. ed., New York 1989 Corig. 1960), p. 158.