Christiane Hoffmans

Autorin und Kulturredakteurin Welt am Sonntag und BLAU

Gläserne Optik

Text Anlässlich der Gesprächsreihe

Kunstsache. Künstlergespräche im Kunstmuseum Stuttgart

20 September 2017

Über den Umgang mit Menschen, wenn Zuneigung im Spiel ist. Sammlung Klein

Christiane Hoffmans, »Gläserne Optik//transparent appearance«, in Kunstsache:Künstlergespräche Kunstmuseum Stuttgart, 2017, hrsg v. Ulrike Groos, Verl: modo Verlag, S://pp. 40-57, ISBN 978-3-86833-241-4

Christiane Hoffmans: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Künstlergespräch mit Karin Kneffel und bedanke mich für die Einladung beim Kunstmuseum Stuttgart. Ich brauche Ihnen Karin Kneffel im Vorfeld nicht im Einzelnen vorzustellen, da Sie im Laufe des Gesprächs viel über das Lebender Künstlerin, noch mehr über das Werk und vielleicht auch über einige ihrer Eigenheiten erfahren werden. Beginnen möchte ich mit der hiesigen Ausstellung zur Sammlung Klein. In der dritten Etage hängen drei große Arbeiten von Ihnen, die sehr schön nebeneinander platziert sind. Eine zum Thema »Velazquez«, eine zum Thema, ich nenne es jetzt mal frei, »Vorhang« und eine zum »Haus Lange« in Krefeld. Wie lange haben Sie diese Arbeiten nicht mehr gesehen

Karin Kneffel: Die Arbeit mit dem Vorhang habe ich sehr lange nicht gesehen. Das »Velazquez- Bild« konnte ich 2010 in der Kunsthalle Tübingen besuchen Am frischesten ist für mich die Arbeit mit dem »Haus Lange«, welche ich zuletzt vor zwei Jahren angeschaut habe.

CH: Wie ist es für Sie, diese Werke nach so einer langen Zeit wiederzusehen? Freuen Sie sich darüber? Betrachten Sie sie kritisch und sagen sich, das da links oben hätte ich besser malen können?

KK: Nein. Das ist im Grunde, wie alte Freunde oder Bekannte zu treffen. Man fremdelt zunächst ein bisschen und ich stelle mir die gleichen Fragen, wie wenn ich vertraute Menschen nach langer Zeit wiedersehe: Was ist ihnen widerfahren? Sind sie noch in Form? Haben sie Runzeln gekriegt? Haben wir uns noch etwas zu sagen?

CH: Wie ist das zum Beispiel bei dem Bild mit Velázquez Bezug gewesen? Hat das Runzeln gekriegt?

KK: Nein, das hat keine Runzeln bekommen und sich gut gehalten. Die Kommunikation ist auch immer noch gut und ich freue mich daran. Ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn ich es sehe und mich dieser Smiley anlacht. Durch diese Wiedersehen werden Assoziationen an alles Mögliche geweckt. Ich denke bei diesem Bild natürlich gleich an die Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen. An die Gespräche, die ich dort mit dem geschäftsführenden Kurator Daniel Schreiber über Velázquez hatte oder über Michel Foucault. Im Grunde ist dieses Bild aus unseren Gesprächen entstanden, die in verschriftlichter Form im Ausstellungskatalog abgedruckt wurden. Wir unterhielten uns über die Malerei von Velázquez und stritten über die Meinung Foucaults zu dem Gemälde »Las Meninas«, dem Ausgangspunkt meines Bildes. Es ging um die Sichtweise der Kunsthistoriker auf dieses Bild. Der Diskurs kreist hauptsächlich um das Herrscherpaar in der Mitte und um die Frage, ob jenes durch einen Spiegel zu sehen ist. Waren sie also während der Malsitzung anwesend oder sind sie auf einem Gemälde zu sehen? Dabei wird zu wenig bedacht, was das für ein großartiges Werk ist. Es wird in der Kunstkritik kaum über die Malerei und die Farben gesprochen. Mein Bild ist quasi als Reaktion auf dieses Gespräch entstanden.

CH: Sie zeigen hier in einem städtischen Museum im Kontext einer privaten Sammlung Ihre Arbeiten. In Düsseldorf werden Ihre Bilder gerade auch sehr groß im Zusammenhang mit der Sammlung Droege präsentiert. Welche Rolle spielen private Sammler für Sie als Künstlerin?

KK: Private Sammler sind für mich natürlich unheimlich wichtig. Vor allem wenn sie bereit sind, Bilder für Ausstellungen auszuleihen. Ich habe im Atelier kaum Bilder und könnte keine institutionelle Ausstellung machen, wenn ich nicht auf meine Privatsammler zurückgreifen könnte. Die hier gezeigten Werke habe ich zwar schon länger nicht mehr gesehen, aber mit vielen Sammlern stehe ich in engem Kontakt. Viele Bilder aus Privatbesitz sehe ich sehr häufig, weil sie quasi mit mir auf Tour sind und über längere Zeiträume ausgeliehen werden. Ohne meine Privatsammler wäre ich im Grunde völlig aufgeschmissen.

CH: Gibt es auch private Sammler, die Ihre Bilder nicht ausleihen möchten?

KK: Ja, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Seit Kunst auch ein Spekulationsobjekt geworden ist, gibt es viele Personen, die sich zwar Sammler nennen, aber eigentlich keine sind. Ich habe manchmal das Gefühl, es geht nicht um Liebe zur Kunst oder um Sammeln, sondern darum, möglichst schnell Geld zu verdienen. Oft werden Arbeiten gekauft und direkt ins Lager gestellt oder sie verschwinden in irgendeinem Freilager, wodurch man sie häufig nie wiedersieht und unklar bleibt, wer der tatsächliche Eigentümer ist. In diesen Fällen findet man keinen Ansprechpartner, den man um eine Leihgabe bitten könnte, oder um sich zu erkundigen, ob die Bilder überhaupt noch dort sind. Das ist eine schwierige Situation. Diese Leute verkaufen natürlich auch schnell wieder, oder lassen die Bilder eingepackt stehen. Sie haben nicht viel Interesse daran, Künstler zu fördern und zu unterstützen. Das ist sehr schade und ich merke das wirklich verstärkt. Deshalb ist es umso schöner, dass es Sammler wie das Ehepaar Klein gibt.

CH: Wie Sie selbst gerade angedeutet haben, sind Sie eine bekannte Malerin, deren Bilder mittlerweile auch einen sehr hohen Marktwert haben. Das heißt, Ihre Arbeiten sind auch Spekulationsobjekte, sonst würden sie nicht in diesen Freilagern sein. Sie haben drei große Galerien: Gagosian in New York, Gerrit Friese in Berlin und Schönewald in Düsseldorf. Beeinflusst diese Bekanntheit eigentlich auch Ihre Malerei, Ihre Art zu malen, vielleicht Ihre Schnelligkeit zu malen?

KK: Das kann sie nicht, weil ich nicht schneller malen kann als ich male. Die Entstehung meiner Bilder dauert lange, da sie kompliziert aufgebaut sind und in der Regel in drei, vier Schichten gemalt werden. Ich verwende dafür verhältnismäßig kleine Pinsel. Mehr kann ich nicht machen, selbst wenn ich mich unheimlich anstrenge. Das heißt, es entstehen etwa 20 Bilder im Jahr und viel mehr ist nicht drin. Sonst dürfte ich nicht mehr schlafen und dergleichen. Deshalb hat mein Bekanntheitsgrad in dieser Hinsicht keinen Einfluss auf mein Tun.

CH: Wie teilen Sie die Arbeiten unter Ihren Galeristen auf?

KK: Ein Problem sind die Messen. Es gibt immer mehr und für eine Künstlerin wie mich, die alles von Hand selbst macht, ist es sehr schwierig, alle zu bedienen. Die Messen sprießen ja nur so aus dem Boden und ich weiß nicht, wie ich da hinterherkommen soll. Ich denke, das schaffen nur noch die Großkünstler, die eine Art Malfabrik betreiben oder viele Mitarbeiter haben. Aber ich alleine kann das nicht liefern. Bei mir bekommen die Galeristen, bei denen die nächste Ausstellung geplant ist, ein Konvolut an Bildern.

CH: Das heißt, Sie malen selbst?

KK: Ja, ich male selbst und habe keine Mitarbeiter. Das ist oft sehr mühselig und ich komme nie hinterher. Ich denke, es ist kein Qualitätskriterium, selbst zu malen. Die Arbeiten werden dadurch vermutlich nicht besser oder schlechter. Manchmal bin ich neidisch auf Fotografen, die von ihren Bildern sieben Abzüge und noch ein Museumsexemplar haben. Das habe ich leider nicht. Aber da es meine Entscheidung war, Malerin zu werden, muss ich auch nicht lamentieren.

CH: Ihre Entscheidung, Malerin zu werden, ist ungefähr vor 40 Jahren gefallen. Das war in einer Phase, als Malerei nicht gerade en vogue war. Wieso entscheidet man sich in einer Zeit, in der andere hauptsächlich Installationen und Performances machen, lautstark mit Bildern und Geräuschen rumtoben, für dieses stille Genre?

KK: Für die Beantwortung der Frage müsste man im Grunde noch weiter zurückgehen. Wenn man 20 ist und überlegt, Kunst zu studieren, dann denkt man nicht darüber nach, ob Malerei en vogue ist oder nicht. Das wusste ich zu der Zeit gar nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, mein Vater hat Fußball gespielt, meine Mutter war Köchin. Ich hatte nicht den kulturellen Background, mir darüber Gedanken machen zu können. Als ich mit 18 Jahren Abitur machte, war mir nicht mal klar, dass man Kunst überhaupt studieren kann. Ich bin eher davon ausgegangen, dass man Künstler ist oder eben nicht. Deshalb habe ich zunächst Germanistik und Philosophie studiert, das war meine zweite Leidenschaft. Aber gemalt habe ich eigentlich immer, das hat mir große Freude bereitet. Sicher auch deshalb, weil ich Linkshänderin bin und darunter wahnsinnig gelitten habe. Ich musste in der Schule mit rechts schreiben und wurde damit regelrecht traktiert. Das linke war das böse Händchen, was wirklich ein absoluter Albtraum war. Unser Kunsterzieher war der Einzige, der mir vermittelte, dass es okay ist, Linkshänder zu sein. Alle anderen Lehrer hatten leider eine völlig andere Sicht. Durch die Anstrengung, mit rechts zu schreiben, hat sich mein ganzer Rücken verdreht, weshalb ich ein Jahr lang in einem Gipsbett schlafen musste. Für mich war das ein großer Leidensdruck und die Malerei war mir damals immer ein Trost.

CH: Und eine Befreiung?

KK: Ja, und eine Befreiung. Ein Kunststudium zu absolvieren und dabei weiter zu malen, war daher naheliegend. Das Medium der Malerei war für mich auch fast am Kompliziertesten oder am Schwierigsten, aber gleichzeitig auch am Vielfältigsten. Deshalb wollte ich einfach malen. Die Marktaspekte und was angesagt war, realisierte ich erst viel später. Das erkennt man erst im Laufe des Studiums.

CH: Sie erkannten das erst, als Sie schon die ersten Bilder gemalt hatten?

KK: Ja, da hatte ich schon ein paar Bilder gemalt und auch den Satz von Joseph Beuys gelesen, dass der Irrtum anfängt, wenn man sich anschickt, Ölfarbe und Leinwand zu kaufen. Den Fehler hatte ich schon gemacht und deshalb war das auch kein Problem mehr. Allerdings bemerkte ich dann doch, dass die Malerei eine sehr männerlastige Angelegenheit war. Viele Frauen, die zu meiner Zeit studiert haben oder gerade anfingen, beschäftigten sich mit Video, Fotografie oder auch Performance.

CH: Das Argument habe ich bisher noch nie gehört. Das ist ja interessant.

KK: Man muss sich nur anschauen, welche Künstlerinnen zu der Zeit von sich reden machten: Ulrike Rosenbach, Rosemarie Trockel, Christiane Möbus, Katharina Sieverding usw. Die meisten arbeiteten in anderen Medien.

CH: Stimmt. Das sieht man auch hier in der Ausstellung zur Sammlung Klein. Markus Oehlen ist natürlich auch einer dieser Männer, die sich zu dieser Zeit der Malerei widmeten.

KK: Genau, als ich in den 1980er Jahren zu studieren anfing, war die Malerei der »Neuen Wilden« gerade angesagt. Dadurch war die Malerei zwar gerade wieder kurz en vogue, aber das waren fast alles Männer.

CH: Nun haben Sie dann auch noch mit kleinen Formaten und eher gemütlichen Motiven angefangen, wenn man das so sagen darf. Obst, kleine Tiere und dergleichen. Wieso haben Sie sich am Anfang für solche Motive entschieden?

KK: Als ich an der Akademie studierte, musste ich mir erst einmal die Möglichkeiten schaffen, wieder neu über Malerei nachdenken zu können. Es stellte sich die Frage, wie man überhaupt noch malen kann, wenn man eben nicht gerade wie die »Neuen Wilden« und diese Richtung arbeiten will. Da waren beiläufige Dinge wie zum Beispiel Tiere für mich ein guter Einstieg. Ich fing an, mir Motive zu suchen, die mir bekannt und gleichzeitig fremd waren. Ich als Ruhrpottmädel hatte mit Tieren wenig zu tun. Tiere sind in der Malerei meistens nur Beiwerk, aber für mich eigneten sie sich gut, um in diesem Rahmen malereiimmanente Themen zu bearbeiten. Ich konnte dabei über Porträt nachdenken und hatte keine Menschen vor mir, die eitel waren oder mit denen man sich darüber auseinandersetzen musste, wie sie auf dem Bild aussehen. Man hat einfach ein Lebewesen vor sich und kann sich mit dem Thema des Porträts beschäftigen, ohne persönliche Befindlichkeiten berücksichtigen zu müssen.

CH: Warum haben Sie das kleine Format gewählt?

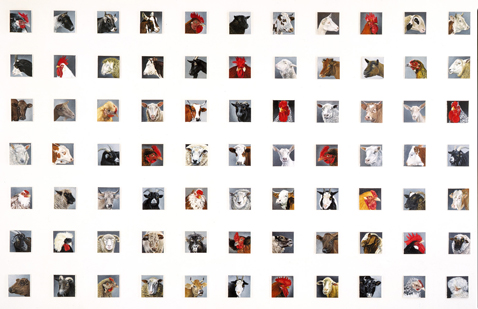

KK: Ich habe mich für diese Bildgröße entschieden, um mehr Distanz reinzubringen. Die Tiere sind dadurch alle gleich groß, ein gemaltes Huhn entspricht in der Größe einer Kuh. Im Grunde hat bei dieser Serie kein Tier die richtige Skalierung, wodurch sie objekthafter wirken. Das Format von 20 auf 20 Zentimeter brachte eine Vereinheitlichung, die ich bei der Hängung weiterführte. Ich habe die Bilder immer nach einem Rasterverfahren gehängt, bei dem der Abstand zwischen den Bildern dem der Bildgröße entsprach. Zur stärkeren Verallgemeinerung habe ich zudem eine abwechselnde Reihenfolge der Motive gewählt.

CH: Wie haben damals Ihre ProfessorInnen und Kommilitoninnen darauf reagiert?

KK: Die waren leicht irritiert. Ich malte die Porträts am Ende meines Studiums. Damals habe ich eine Förderkoje bekommen und mein Studium war schon fast vorbei.

CH: Wie haben Sie dann weitergemacht? Es folgten Stillleben, Landschaften und Innenräume. Als quasi »Geschichtenerzählerin« haben Sie Historienbilder gemalt, wenn ich das behelfsweise so nennen darf. Ihr Werk umfasst also einen sehr großen Strauß an Motiven. Wie hat sich das entwickelt? Gibt es eine Chronologie, die Sie beschreiben können oder gab es Parallelitäten?

KK: Also das ist sicher nicht bewusst so passiert. Die Malereigeschichte bietet natürlich eine riesen Bandbreite als Angebot. Natürlich schaut man auch immer zurück, sucht Hilfe und findet Inspiration. Aber für mich hat sich immer eins aus dem anderen entwickelt. Ich habe 300 Tierporträts gemalt, dann war Schluss.

CH: Weil es nicht mehr Tiere gab, oder weil Sie sich sagten, dass 300 genug sind?

KK: Ich habe solange Tiere gemalt, wie es mich interessiert hat. Ich glaube, so bei 290 war das Thema für mich ausgereizt. Aber die 300 wollte ich dann doch noch vollmachen und so malte ich noch zehn Schweine. Das waren gleichzeitig die ersten Schweine dieser Werkgruppe, da es für mich immer schwierig war, diese Tiere zu malen. Sie sehen entweder lustig aus oder kriegen auf einmal etwas sehr Menschliches. Danach entstanden die Bilder mit Feuer. Damals habe ich viel über Malerei nachgedacht und, da es zu dieser Zeit sehr viel Video gab, auch über die Unterschiede zwischen diesen Medien. Ich fragte mich, was die Malerei ausmacht. Mich hat dieses sehr Statische an der Malerei fasziniert und natürlich auch an meine Grenzen gebracht. Ich überlegte, was ich malen kann, was von der Bewegung lebt und deshalb eigentlich nicht der Malerei entspricht. Feuer lebt durch das Flackern, was man viel eher in einem Video zeigen könnte, als in dem statischen Medium der Malerei, die doch jede Bewegung einfriert. Mich hat es einfach gereizt, das umzusetzen. Gleichzeitig versuchte ich, diese Bedrohung des Feuers abzukühlen, also rauszunehmen. Ich wollte nicht, dass die Leute vor den Bildern stehen und Angst empfinden, ich wollte eine distanzierte Auseinandersetzung mit dem Feuer. Diese Hürden haben mich immer sehr interessiert.

CH: Wenn Sie das so erzählen, klingt es nach einem sehr reflektierten Prozess. Wie entwickelt sich das? Setzen Sie sich zu Hause auf das Sofa und überlegen, was der nächste Schritt sein könnte? KK: Nein, da greift einiges ineinander. Man läuft durch die Welt und denkt viel darüber nach. Wie geht das, was würde mich interessieren? Man findet irgendwelche Bilder, sieht etwas Anregendes, geht in irgendeinen Film. Diese Eindrücke gehen alle Hand in Hand. Man ist wie ein Schwamm, der die Dinge um sich herum aufnimmt. CH: Sie erarbeiten sich also kein Skript. Aber Sie gehen auch nicht direkt an die Leinwand und fangen einfach an, oder?

KK: Nein. Bei Tieren sowieso nicht. In dem Fall musste ich sie mir natürlich zunächst mal genau anschauen und es schaffen, dass sie sich überhaupt mit mir beschäftigen. Zum Beispiel musste ich bei den Hühnern links und rechts jeweils einen Menschen postieren, damit sie geradeaus schauen. Hühner gucken ja seitlich. Wenn man sich vor ein Huhn stellt, legt es den Kopf immer diagonal, weil es mit dem Seitenauge schaut.

CH: Sie haben am lebendigen Objekt gemalt?

KK: Ich habe am lebendigen Objekt Zeichnungen und Fotos gemacht, aber nicht vor Ort gemalt.

CH: Also das Huhn hat Modell gestanden?

KK: Nein, das machen die Hühner nicht. Kühe sind da neugieriger und interessierter. Bei Hühnern musste ich unbedingt Fotos machen, weil sie so nervös sind und nicht lange stillhalten. Bei so einem Prozess kommt alles zusammen. Ich guckte sie an, beobachtete sie, skizzierte sie, machte Fotos und schaute mir auch Bilderbücher an. CH: Skizzieren Sie zum Beispiel auch bei den Feuerbildern oder bei den Stillleben? Fangen Sie auch bei den Interieurs mit einer Skizze an? Oder gehen Sie in diesem Fall direkt auf die Leinwand? KK: Nein. Bei den Feuern habe ich erst einmal mit Skizzen angefangen. Mit dieser Idee bin ich relativ lang schwanger gegangen. Ich machte Skizzen und Aquarellstudien. Irgendwann gehe ich dann doch relativ zügig an die Leinwand. Im Voraus kann man sich unheimlich viel überlegen, aber das Bild belehrt einen immer ganz schnell eines Besseren. Viele Dinge, die man sich ausdenkt, funktionieren gar nicht. Ich hatte oft Kollegen, die sagten: »Ach, wenn ich jetzt malen würde! Ich habe so viele Ideen. Es würden tausend tolle Bilder entstehen.« Aber das ist natürlich alles Quatsch, weil so ein Bild mit dir kommuniziert und dir ja auch zeigt, was richtig oder was falsch ist. Wo es überfrachtet ist, wo du dich handwerklich übernommen hast oder wo der Inhalt nicht stimmt. Das merkst du ja eigentlich erst in dem Moment, in dem du es machst. Das ist ja gerade das Besondere an der Kunst, dass man es während des Arbeitsprozesses merkt und es eigentlich keine Kopfgeburten sein können. Malen ist im Grunde auch Kommunikation mit dem Bild.

CH: Ist das auch der Grund, warum Sie so lange an einem Gemälde sitzen?

KK: Es braucht einfach lange, eine Idee in ein Bild umzusetzen, die richtigen Fragen zu stellen, um eine erste formale Lösung zu finden, auf der man aufbauen kann. Aber auch der handwerkliche Prozess in der Form, wie ich das möchte, wie ich diese Illusion hervorkitzeln möchte, ist langwierig. Es geht mir ja darum, eine Illusion zu erzeugen, die hinterher genau stimmen muss. Diese Realität, diese Fiktion in meinen Bildern muss einfach da sein. Ich kann sie nur durch dieses Vorgehen ins Bild bringen. Ich brauche dafür mehrere Schichten und diesen kleinen Pinsel. Das benötigt einfach Zeit.

CH: Wir sprechen gleich noch über die Techniken, weil das etwas sehr Besonderes an Ihren Bildern ist. Vorher würde ich gerne nochmals über die Frage der Bildfindung sprechen. Wir haben oben in der Ausstellung diese drei Bilder: Eines zeigt das »Haus Esters«, also eine Innenraumaufnahme eines historischen Gebäudes von Mies van der Rohe. Ein weiteres zeigt im Grunde einen Blick in ein Velázquez Gemälde und das Dritte zeigt den Blick aus einem Apartment mit Vorhang in eine Stadtlandschaft. Oder wie würden Sie das beschreiben? Bei der Benennung geht es nämlich schon los.

KK: Ich würde sagen, man sitzt quasi im gleichen Gebäude, auf das man blickt. Ich habe mehrere solcher Scheibenbilder mit Häusern gemalt, meistens von Ruhrgebietshäusern. Sie zeigen den Blick von einem Ort auf das gleiche Milieu. So wird auch der Betrachter Teil des Settings.

CH: Das ist sehr trickreich und auch irritierend. Wenn man sich auf Ihre Bilder einlässt, weiß man überhaupt nicht mehr, wo man sich als Betrachterin befindet. Das ist ein bisschen gemein, finde ich manchmal. Also ich erwische mich dabei, dass ich von rechts nach links gehe, wieder zurücktrete und immer noch nicht weiß, wo ich jetzt eigentlich bin. Am liebsten würde ich in das Bild steigen. Geht aber nicht.

KK: Ja richtig. Aber gemein zu sein, ist natürlich nicht meine Absicht, sondern ich male meine Wirklichkeit. Ich empfinde das so. Das hat etwas mit meiner Lebenswirklichkeit und meinem Gefühl zu tun. Immerhin möchten Sie in das Bild einsteigen und nicht aussteigen.

CH: Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel konkretisieren, damit es ein bisschen klarer wird. Nehmen wir mal die Arbeit mit Velázquez-Bezug. Wie sind Sie da vorgegangen? Mit dem Bild »Las Meninas« von Velázquez zitieren Sie ein sehr bekanntes Gemälde. Hat Sie das historische Bild als Motiv interessiert oder als räumliche Arbeit oder wegen der Farbe? Was hat Sie zuerst angesprochen?

KK: Ich habe mir das Bild von Velázquez im Prado angeschaut und finde es wunderbar. Als ich es sah, erinnerte ich mich gleich an das Gespräch, in dem es nur um diesen Diskurs ging und wurde traurig, weil das großartige Bild häufig nur auf die eine Frage reduziert wird: War das Königspaar im Raum anwesend und ist es deshalb im Spiegel dargestellt oder tritt es als gemaltes »Bild im Bild« in Erscheinung? So kam ich auf die Idee, dieses Bild selbst zu malen und damit meine Traurigkeit über diese Absurdität auszudrücken. Für meine Arbeit spiegelte ich das Velázquez-Bild. Das führte später, als ich es in die Kunsthalle Tübingen brachte, zu einer lustigen Situation. Ich wurde gefragt, ob mir beim Malen nicht ein Fehler unterlaufen sei, da es das Velázquez Bild doch seitenverkehrt zeige. Das musste ich natürlich verneinen, denn es ging mir genau um diese erneute Spiegelung. In vielen Abhandlungen über das Bild werden die unterschiedlichsten Argumente angeführt, warum die Abbildung des Königspaares entweder ein Doppelbildnis oder eine Spiegelung sein müsste. Das wissen Sie sicherlich noch besser als ich. Durch meine erneute Spiegelung des Bildes habe ich das alles noch einmal gedreht. während des Malens kam mir dann die Idee dieses Smileys.

CH: Wir blicken auf Ihr Bild wie durch eine Scheibe. Vor dem Königspaar befindet sich ein mit Kondenswasser benetztes Glas, auf das ein Smiley gemalt ist.

KK: Im Grunde wie bei einem bedampften Spiegel im Badezimmer, auf den man zeichnen kann.

CH: Diese Ebene ist Teil Ihres Bildes, gehört aber nicht zum historischen Gemälde von Velázquez. Ebensowenig wie die Menschen, die in heutiger Alltagskleidung davorstehen.

KK: Sie gehören nicht in das Gemälde von Velázquez, aber sie sind permanent da, wenn man es im Museum anschaut. Da man kaum eine Chance hat, dieses Bild ohne Menschen zu sehen, fand ich es gut, dass die Betrachter auch in meinem Bild auftauchen. Diesen Personen schließe ich mich als Malerin wiederum an, ebenso wie es der Betrachter meines Bildes tut. Als Betrachter rückt man dadurch quasi mit ins Bild und kann sich selbst beim Anschauen zusehen.

CH: Diese unterschiedlichen Denkebenen gibt es nicht nur in Ihrem Velázquez Bild, sondern auch in sehr vielen anderen. Ihr Bild mit dem »Haus Lange« zeigt den Blick in ein Wohnhaus, das Mies van der Rohe in Krefeld gebaut hat und auch hier »stimmt« vieles nicht. Es ist keine eins zu eins Wiedergabe des Gebäudes.

KK: Ganz viel stimmt und ganz viel - naja – es stimmt schon alles. Das Bild stimmt für mich. Natürlich ist es kein realistisches Bild. Dafür ist viel zu viel Fiktion enthalten. Da saß weder eine Putzfrau noch gab es diese Scheibe mit den Tropfen oder diese Stimmung. Aber den Raum als solchen habe ich von einem Archivfoto übernommen. Es zeigt den Raum im »Haus Lange« mit den Bildern, die dort 1930 hingen.

CH: Das heißt, es ist auch eine Rekonstruktion?

KK: Ein bisschen Rekonstruktion ist dabei. Aus dieser Zeit gibt es nur Schwarz-Weiß-Fotos und ich habe versucht, die darauf abgebildeten Gemälde zu recherchieren. Als ich eingeladen wurde, im »Haus Lange« und im »Haus Esters« eine Ausstellung zu machen, hatte ich mich anfangs mehr mit der Architektur Mies van der Rohes und dem damaligen Interieur beschäftigt. Also mit dem Zustand der beiden Häuser, bevor sie zum Museum geworden sind. Ursprünglich waren es die Wohnhäuser der Familien Esters und Lange. Heute sind beide entleert und werden als Museum genutzt. Die Gebäude atmen immer noch diesen Wohncharakter und man spürt beim Betreten, dass dort einmal Menschen gewohnt haben. Als ich damals eingeladen wurde, wollte ich auf die Häuser reagieren und dafür habe ich mir die historischen Archivfotos zusammengesucht. Ich malte Bilder von den historischen Räumen und hängte sie vor Ort, genau an die im Bild dargestellten Wände, sodass man sehen konnte, wie es dort früher war. Ich habe die Räume auf meinen Bildern also wieder möbliert und eingerichtet. Irgendwann fiel mir auf, dass ich gar nicht auf die Malerei, die dort überall hing, geachtet hatte. Als Malerin wollte ich das so nicht stehen lassen. Danach ist eine ganz neue Serie entstanden, für die ich versucht habe herauszukriegen, was das überhaupt genau für Malereien waren. Die Fotos waren sehr schlecht und daher konnte ich die Bilder manchmal schwer erkennen. Ich habe daher lange im Internet recherchiert. Kirchners »Potsdamer Platz« erkannte ich und es war relativ schnell herauszufinden, dass sich ‘das Gemälde in der Nationalgalerie in Berlin befindet. Obwohl viele Bilder wegen der schlechten Fotoqualität kaum identifizierbar waren, fand ich sie schließlich doch alle: Kokoschka, Chagall, Macke und so weiter. Ich habe diese Werke dann alle besucht, sie genau angeschaut und wiederum farbig in meine Bilder gesetzt. Die Originale zu sehen, war bei einigen sehr wichtig. Bei Chagall zum Beispiel: Wenn man im Internet das Bild »Der heilige Droschkenkutscher« (1911 - 1912) anschaut, sieht es aus, als wäre es in Ocker und Grau gemalt, aber in Wirklichkeit hat Chagall Gold und Silber verwendet.

CH: Nun ist es aber nicht so, dass Sie sich nur mit Ikonen der Kunstgeschichte beschäftigt haben. Es findet in Ihren Arbeiten immer auch ein gewisser Bruch statt. Zum Beispiel gibt es in Ihrem Bild mit dem »Barcelona-Pavillon« einen Mann im Trenchcoat. In einigen Werken tauchen Putzfrauen auf. Wie kommt es zu diesen Brechungen? Man könnte sagen, Sie bringen Erhabenes und Alltägliches, Historisches und Gegenwärtiges zusammen. In Ihren Bildern werden verschiedene Ebenen miteinander verschmolzen oder parallelisiert.

KK: Das entspricht letztlich unserer alltäglichen Umgebung und unserem Umgang mit den Dingen. Wir sind von Historischem umgeben, leben aber in der Jetzt-Zeit. Wir schauen zurück in die Vergangenheit und versuchen gleichzeitig, die Zukunft zu verstehen oder vorauszusehen. Diese Fiktionen wollte ich bevölkern, ohne mit Protagonisten abzulenken und bin so auf die Putzfrauen gekommen. Man kennt das aus dem Film. Bei Hitchcock gibt es oft kurze Momente, in denen Putzfrauen auftauchen, die zum Beispiel um den Helden herum putzen. Sie haben im Grunde überhaupt keinen Sinn, da sie nichts bewirken und für die Handlung völlig irrelevant sind. Ich finde, Frauen haben in Hitchcock Filmen ohnehin immer so eine bestimmte Rolle. Entweder sie sind nett und adrett, wie Doris Day oder kühl, undurchsichtig und ein bisschen nervös, wie Tippi Hedren oder Grace Kelly und natürlich sind sie alle immer blond. Aber die Putzfrauen in seinen Filmen haben wirklich überhaupt keine Relevanz für die Handlung. Viele meiner Freunde haben den Film »Der zerrissene Vorhang« gesehen. Als ich ihnen erzählte, dass ich die Putzfrauen aus diesem Film habe, waren sie vollkommen überrascht, weil sie sie nicht bemerkt hatten. Die Putzfrauen zu übernehmen, gefiel mir gut, weil es sich zum einen um Frauen handelt, und zum anderen, weil sie beim Putzen einen ganz anderen Blick auf die Kunst, auf die Geschichte und die Welt haben. Wenn man irgendetwas reinigen muss, eine Skulptur wie den Lehmbruck zum Beispiel, betrachtet man sie anders als ein Museumsbesucher. Die Putzfrauen eignen sich gut, weil sie nicht zu Porträts werden und trotzdem dem Bild ein gewisses Eigenleben verleihen. Also etwas, das einen aus dieser Historie ein bisschen herauszieht und die Bilder auf irgendeine Art realer werden lässt.

CH: Ich finde, durch diese Figuren, die Putzfrauen oder Männer in Trenchcoats, passiert noch etwas Anderes. Man fängt als BetrachterIn sofort an, sich eine Geschichte auszudenken. Daher hatte ich immer das Gefühl, dass Sie wie eine Plot-Schreiberin filmisch arbeiten. Sie erzählen eine kleine Geschichte. Liegt das daran?

KK: Ja. Meine Bilder gleichen sicherlich filmischen, eingefrorenen Momenten. Sie sind vergleichbar mit Zeitlupen im Film: In dem Moment, wenn irgendetwas Erhabenes passiert, wird es durch eine Zeitlupe verlangsamt oder es bewegt sich gar nicht mehr. Solche Momente finde ich sehr spannend, weil Film dabei der Malerei sehr nahe kommt. Aber Geschichten will ich nicht erzählen. Was sollte auch die Geschichte in meinem Bild sein? Im Grunde sitzt da eine Putzfrau, die auf eine Skulptur schaut. Es wird nichts angedroht und nichts Mysteriöses erzählt. Das ist letztlich eine ganz banale Szene. Alles, was Sie sich als Betrachter dazu ausdenken, ist Ihre Geschichte.

CH: Genau, es ist meine Geschichte, aber es ist doch interessant, dass Sie diese Geschichte in Gang setzen.

KK: Aber ich lege keine Fährte zu irgendeiner spezifischen Geschichte, die sich entspinnen soll. Das möchte ich nicht. Es ist Ihre persönliche Geschichte, die dazu kommt.

CH: Manchmal arbeiten Sie aber auch in Folgen, oder? Zum Beispiel gibt es eine Serie von Aquarellen mit Putzfrauen, bei der man den Eindruck hat, es läuft eine Geschichte ab. In einer dieser Folgen fällt ein Mann sozusagen über eine Wasserlache.

KK: Ja. Mit dieser Serie wollte ich mich auf einen Film beziehen und eine Sequenz wie in Zeitlupe festhalten. Ich habe mich gefragt, wie man fällt und wie ich das am besten darstellen könnte. Für die Umsetzung habe ich mir einen Film genau angeschaut und ihn ständig gestoppt, um zu sehen, welche Bewegungen ablaufen, bis ein Mensch schließlich wirklich auf dem Bauch liegt. Es war für mich irgendwie ein ganz verrückter Moment.

CH: Es gibt keine anderen Einflüsse? Ich dachte, es könnte vielleicht Einflüsse aus der Literaturwissenschaft geben, da Sie auch Germanistik und Philosophie studiert haben. Ich habe angenommen, dass Sie die Geschichten, die Sie während Ihres Studiums gelesen haben, sozusagen in Malerei übertragen?

KK: Nein! Das möchte ich auf keinen Fall. Sicherlich gibt es immer verschiedene Einflüsse. Alles was man liest, was man denkt, beeinflusst natürlich die eigene Kunst. Aber ich finde, Literatur oder Philosophie ist etwas grundlegend anderes als Malerei. Das spielt sicher mal ineinander, aber ich würde doch tunlichst versuchen, Malerei nicht als Illustration von Literatur zu sehen oder als Illustration von philosophischen Thesen.

CH: Kommen wir noch einmal zu Ihrer Technik. Sie haben vorhin angedeutet, wie kompliziert und schwierig sie ist. Können Sie uns erklären, wie Sie Ihre Bilder malen?

KK: Ich mache meist eine Vorzeichnung mit Kohlestift. Wenn es um Architektur geht, nutze ich zum Beispiel das erwähnte Archivfoto als Vorlage und übertrage es sehr genau. Mit »genau« meine ich exakt. Die Räumlichkeit und das Mobiliar muss stimmen, wobei die Zeichnung an sich relativ grob ist. Viele sind erstaunt, wie wenig präzise diese Vorzeichnungen sind. In der ersten Malschicht beschäftige ich mich zunächst mit dem Foto und im nächsten Schritt verlasse ich es dann. Ich brauche also erst mal die Realität des Archivfotos, damit diese Authentizität gegeben ist. Alles was anschließend passiert, hat mit dem Ausgangsfoto wenig zu tun. Es ist einfach nur eine Bühne, eine Grundlage.

CH: Ist die erste Schicht farblich nah am Vorbild?

KK: Nein, sie ist schon gebrochen, weil ich kein Schwarz-Weiß-Foto umsetzen will. Letztlich bin ich so auf die Scheiben gekommen. Sie sind entstanden, weil ich mich damals mit Mies van der Rohe beschäftigt habe und es dabei natürlich immer auch um das Verhältnis und den Übergang von Innen- und Außenraum ging. Für mich war die Scheibe in dem Moment allerdings auch wichtig, da ich durch sie zu einer Farbigkeit fand. Wenn ich eine Scheibe einsetze, die einen bestimmten Lichteinfall durch Tag oder Nacht hat und auf der eine Spiegelung entsteht, ergibt sich automatisch eine Farbigkeit. Dadurch musste ich mir nichts mehr ausdenken. Die Scheibe lässt automatisch eine Stimmung entstehen, die Farbigkeit mit sich bringt. Mir war natürlich auch sehr lieb, dass ich mit diesen Scheiben den Betrachter etwas auf Distanz halten kann. Natürlich möchte ich eine Auseinandersetzung des Rezipienten mit einem Bild erreichen. Aber die Scheibe hält den Betrachter etwas auf Distanz, sodass er sich ein bisschen als Voyeur fühlt, der in etwas Verbotenes schaut.

CH: Ich würde gerne nochmal auf die Entstehung zurückkommen, ohne unbedingt über das »Mies- Bild« zu sprechen sondern ganz generell. Wie viele Malschichten folgen nach Ihrer ersten?

KK: Es kommt darauf an, wie schnell es mir gelingt, einen Illusionsraum zu erzeugen. Meistens sind es drei Malschichten, da im zweiten Schritt einige Elemente dazukommen. Bei den Archivfotos habe ich die Pflanzen, die auf den Fotos sehr dekoriert wirken, durch frische Tulpen ersetzt, damit das Bild lebensnaher wird. Im letzten Schritt male ich die Tropfen, was schwierig ist, weil ich sie auf dieselbe Ebene bringen muss, wie das bestehende Bild. Das macht das Malen anstrengend, da man normalerweise ein sehr fokussiertes Sehen hat. Wenn man durch eine beschlagene Scheibe schaut, blickt man entweder auf die Scheibe und sieht die Regentropfen oder man schaut durch die Scheibe und sieht sie nicht. Stattdessen sieht man nur den Raum dahinter. Ich male beide Sichtweisen gleichzeitig, sodass das beiläufige und das fokussierte Sehen auf einer Ebene liegen. Wenn Sie mein Bild betrachten, sehen Sie gleichzeitig Tropfen und Hintergrund. Eine Zeit lang schwingt beides auf einer Ebene. Irgendwann entscheidet man sich als Betrachter, fokussierter auf den Hintergrund zu schauen, aber trotzdem bleiben die Tropfen noch scharf.

CH: Arbeiten Sie eigentlich an einem Bild immer am Stück?

KK: Ja, ich fokussiere mich vollkommen auf ein Bild und kann parallel an keinem anderen malen. Daher könnte ich nicht mehrere Ateliers an verschiedenen Orten haben. Erst wenn ich ein Bild komplett abgeschlossen habe, kann ich über ein anderes nachdenken. Ich kann auch nicht gleichzeitig an Aquarellen und Ölbildern arbeiten, weil es andere Arten zu malen sind. Es ist eine völlig andere Bewegung — schon den Pinsel hält man anders. Solange ich an einem Bild arbeite, wasche ich meine Pinsel nicht aus, sondern stelle sie in Terpentin und nutze sie weiter. Ich brauche den Pinsel am nächsten Tag mit seiner Restfarbe. Auch die Palette mache ich nicht sauber, um die Farbe am nächsten Tag wiederzufinden und die gleiche Tonigkeit zu erreichen. Es wäre für mich also ein Albtraum, wenn morgens meine Palette sauber wäre und ich wieder von neuem anfangen müsste.

CH: Das hört sich nach einem sehr nervösen Prozess an.

KK: Ja, das ist richtig. Ich kann während des Malens nicht einfach abbrechen. Es sind Flächen, die nass in nass gemalt sind. Wenn ich keinen Ankerpunkt habe, wie eine Raumecke oder ähnliches, kann ich nicht aufhören, da sonst am Morgen eine Trocknungsnaht zu sehen wäre. Dadurch bin ich manchmal gezwungen, 15 Stunden am Stück zu malen, bis ich einen solchen Punkt erreicht habe.

CH: Das macht mich schon beim Zuhören nervös.

KK: Ja, das ist manchmal anstrengend.

CH: Haben Sie im Moment ein Bild auf der Staffelei oder können Sie hier ganz in Ruhe sitzen?

KK: Ich sitze hier ganz in Ruhe. Es würde mich verrückt machen, wenn im Atelier ein Bild unfertig stehen würde. Ich plane mein Leben daher sehr genau. Termine stören mich im Malprozess extrem. Auch deshalb habe ich kaum und ungern Besuch im Atelier. Wenn ich nachmittags einen Termin habe, kann ich morgens nicht einfach malen, da ich zum Zeitpunkt des Termins wahrscheinlich gerade einen Punkt erreicht habe, an dem ich nicht aufhören kann. Also lege ich meine Verabredungen, etwa wie die Unsrige, lieber auf den Morgen, damit ich danach frei malen kann. Das mag ein Spleen von mir sein, aber ich brauche dieses offene Ende.

CH: An Ihrer Biographie interessiert mich, dass Sie aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Marl kommen. Die Stadt Marl wurde einst als Brasilia Deutschlands gehandelt. Es ist eine Stadt mit sehr viel utopistischer Architektur, aufgrund des Bevölkerungswachstums im Ruhrgebiet der 1970er Jahre. Sie sagten schon, Sie wären eher mit Technik und Industrie, also Montanindustrie, aufgewachsen als mit Tieren. Im Ruhrgebiet ist der Schönheitsbegriff ein komplett anderer als, sagen wir mal, in Freiburg oder anderen Orts. Hat das eigentlich Ihre Arbeit beeinflusst?

KK: Ob der Schönheitsbegriff ein anderer ist, ist so eine Sache. Wir haben das Gelsenkirchener Barock, das ist aber kein anerkannter Schönheitsbegriff.

CH: Aber ein Stilbegriff.

KK: Also wenn man über Schönheit reden will: Die Industriearchitektur im Ruhrgebiet wurde zeitweise von vielen Menschen als schön und bildwürdig empfunden. Aber ich glaube, es waren überwiegend nicht die Leute aus dem Ruhrgebiet, die das so sahen. Das kam eher von außen. Ich glaube, ich bin zu befangen, um das zu beurteilen. Ich fand Marl nie schön und wusste schon früh, dass ich von dort weg möchte. Ich mochte zwar die Brieftauben, die aus dem Ruhrgebiet nicht wegzudenken sind und diese typischen Reihenhäuser in den Arbeitersiedlungen mit ihren kleinen Gemüsegärten und Kaninchenställen hinten dran und auch den dortigen Menschenschlag, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, weg zu müssen.

CH: Haben Sie Motive aus dem Ruhrgebiet gemalt?

KK: Ja, ich habe eine Häuserserie gemalt. Die Bilder zeigen diese ganz simplen Ruhrgebietshäuser, die in Reih und Glied nebeneinanderstehen. Auch diese Serie zeigt den Blick durch eine Scheibe und zwar mit abendlicher Beleuchtung. Auf den Häusern reflektiert das Grün der davorstehenden Bäume und sie wirken unheimlich schön. Es hat mir sehr gefallen, dass die Gebäude dadurch auf einmal malwürdig wurden.

CH: Ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage zu Ihrem Lehrer Gerhard Richter stellen. Die Frage kommt wahrscheinlich immer. Interessanterweise werden Sie stets als Schülerin von Gerhard Richter vorgestellt, was ich bei einer Künstlerin, die schon 40 Jahre Malerfahrung hat, ein wenig deplatziert finde.

KK: Ja, das ist so. Neulich habe ich mit Andreas Gursky darüber gesprochen. Auch er und seine Fotografenkollegen werden wohl immer »Becher-Schüler« bleiben. Und ich bin »Richter Schülerin« – egal wie alt ich werde und obwohl ich selbst Studierende habe. Daran habe ich mich gewöhnt, das ist okay.

CH: Sie arbeiten sich aber auch an Gerhard Richter ab, oder? Als ich bei Ihnen im Atelier war, sah ich eine Serie von fünf Kerzengemälden. Gerhard Richter hat diese bekannten Kerzen gemalt und jetzt malen auch Sie Kerzen? Ist das so eine Art Richter-Exorzismus?

KK: Nein, ich habe Kerzen gemalt, weil mich das Museum Frieder Burda zu der Gruppenausstellung »Die Kerze« eingeladen hatte, basierend auf der Kerze von Gerhard Richter, welche sich im Sammlungsbestand von Herrn Burda befindet. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Kerzen malen will. Eigentlich nicht. Aber bei dem Gedanken an Kerzenbilder fällt einem natürlich gleich die Kerze von Gerhard Richter ein. Das ist einfach eine Ikone der Malerei und ich merkte, dass mich die Beschäftigung mit »dieser« Kerze dann doch reizte. Als in meinen Bildern die Ebene der Scheibe hinzukam, sah ich natürlich auch gleich die Toilette bei uns im Hinterhof im Ruhrgebiet wieder vor mir. Früher mussten wird immer mit einer Haushaltskerze im Dunkeln und Kalten über den Hof zur Toilette laufen. Man stellte die Kerze auf die Fensterbank, um dann in dieses Plumpsklo zu schauen, wo ich Geister herauskommen sah und nachts wahnsinnige Panik hatte. Diese Erinnerungen an meine Kindheit kamen dann komischerweise auf einmal mit in meine Bilder. So entstanden diese eigenartig schmutzigen Scheiben, die vor den Kerzen von Gerhard Richter auftauchten und dabei an das Plumpsklo bei uns im Ruhrgebiet erinnern.

CH: Also doch ein bisschen Exorzismus?

KK: So ein bisschen Exorzismus vielleicht dann doch, ja. Aber ansonsten arbeite ich mich an Gerhard Richter nicht ab. In dem Moment hat es mich aber natürlich gereizt.

CH: An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, Frau Kneffel, für das Gespräch!

Christiane Hoffmans, »Gläserne Optik//transparent appearance«, in Kunstsache:Künstlergespräche Kunstmuseum Stuttgart, 2017, hrsg v. Ulrike Groos, Verl: modo Verlag, S://pp. 40-57, ISBN 978-3-86833-241-4