Gerhard Kölsch, »Karin Kneffel. Empfindsame Naturaneignung und erhabene Katastrophen«, in: artist. kunstmagazin, 2, 1992, S. //pp. 8–11

1992

Gerhard Kölsch

über Karin Kneffel

»Empfindsame Naturaneignung und erhabene Katastrophen««

1989, 20x27cm

Seit 1770 war man empfindsam. Luise von Ziegler, genannt Lila, saß im Homburger Schloßgarten in einem unter Rosenlauben ausgehobenem Grab und dachte an den Tod. Ein weißes Lämmlein aß und trank mit ihr, und eine Glucke mit dreizehn jungen Hühnchen leisteten ihr Gesellschaft, wenn sie empfindsame Briefe schrieb und Rosen auf dem Freundschaftsaltar opferte. Im Garten von Wörlitz errichtete man zur gleichen Zeit einen künstlichen Vesuv, um mit Rauchwolken und rotem Licht dramatische Vulkanausbrüche vorzustellen. Was heute wie eine erste Annäherung aufgeklärter Geister an die natürliche Umwelt anmutet, war in Wirklichkeit weit eher das Gegenteil dessen, war eher die Projektion philosophischer Gedanken und sittlicher Werte auf unterhaltende Elemente der Natur. Durch diese mit den Begriffen des Empfindsamen und des Erhabenen charakterisierte Realitätsaneignung werden auch Kunstwerke dieser Epoche begreifbar. So strebte etwa der Nachahmer des gefeiertern Rosa da Tivoli mit seinem Bildchen einer das Zicklein säugenden Geiß keine naturalistische Schilderung des Tierlebens an, sondern arbeitete die vermeindlich arttypischen, mit menschlichen Augen gesehenen Charaktereigenschaften des Tieres, wie die mütterliche Fürsorge, heraus. Und ebenso schilderte Johann Georg Trautmann in seinen zahlreichen Darstellungen von Feuersbrünsten nicht die beklagenswerten Schicksalsschläge seiner armen Zeitgenossen, sondern schuf ein bewußt dramatisiertes und mit ornamental eingesetzten bewegten Staffagefiguren gestaltetes Stimmungsstück.

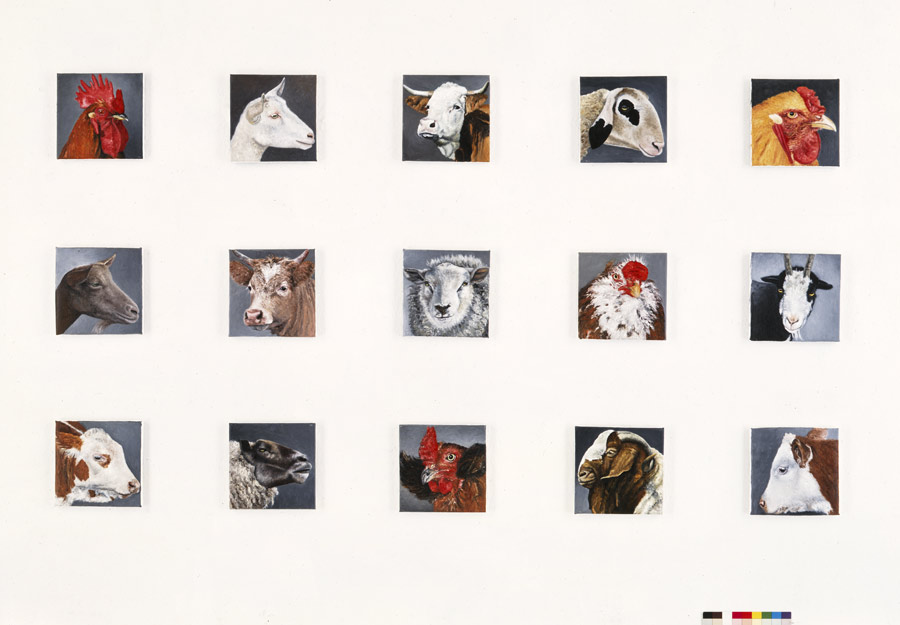

öl on linen, each 20x20cm, 1991-93

Auch Karin Kneffel malt ihre bunten Bauernhofbewohner und ihre feuerspeienden Berge nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, um mit traditionell anmutenden Darstellungen unserer Lebenswelt die mittlerweile von der Moderne geächtete Arbeitsweise einer direkten bildnerischen Realitätsaneignung zu rehabilitieren. Ganz im Gegenteil und ganz analog zu der Sichtweise der empfindsamen Epoche ist hier das Motiv nicht Anlaß zum Malen, sondern vielmehr der Endpunkt eines künstlerischen Prozesses, der in sehr konzeptueller Weise kollektive Erfahrungen und subjektives Empfinden in der sinnbildhaften Form offenbar allgemein zugänglicher und verständlicher Darstellungen präsentiert. So können etwa ihre kleinen, portraithaften Leinwände mit Hühner, Stieren, Ziegen und Schafen wie ein Musterbuch der verschiedensten menschlichen Charaktere wirken - jeder Ausstellungsbesucher kann sich dafür begeistern, ein Huhn auszuwählen, das seiner hysterischen Bekannten am ähnlichsten sieht. Und jeder Anflug von Bravheit oder Kitsch wird durch die Erfahrung dieser Lehre der angewandten vergleichenden Physionamie von Mensch und Tier, die bereits den französischen Barockmaler Charles Le Brun beschäftigte, von den kleinen Tierportraits abgewehrt. Eine dösende Kuh oder ein wachsamer Ziegenbock vermögen so das allgemeine {Vor-} Urteil über die Charaktereigenschaften dieser Tierart mit dem persönlichen Denken des Betrachters über seine verschiedenen Zeitgenossen zu verknüpfen und verweisen gleichzeitig auf die Fraglichkeit solcher allgemeinen Beurteilungsmechanismen.

1992_FIV_200x200cm 1992_FV_100x100cm

Auch die großformatigen Bilder von feuerspeienden Bergen, die Karin Kneffel in ihrer als Schülerin von Gerhard Richter perfektionierten spezifischen Malweise in entschlossenen Pinselzügen und abgeklärten, aber sehr harmonischen Farbakkorden entwirft, haben nichts mit einem eskalierenden Realismus zu tun. Keine wahre Romantik, keine esoterische Beschwörung ruheloser und ungebändigter Naturgeister und Urgewalten findet sich in ihnen, und sie einwickeln ihre überwältigende, rätselhafte Schönheit nicht in einer direkten Darstellung von bestimmten, schon Geschichte gewordenen Katastrophen. Zwar formen sie detailfreudig aus, was die Ereignisse auszeichnet, die Flammen, den Rauch und das Glühen des geschmolzenen Gestein. Aber auch hier erscheint offensichtlich ein Kunstwollen, welches sich das Motiv nicht zur Aufgabe eines Bildes macht, sondern vielmehr ein das Gesamtkonzept der Malerei abschließendes Motiv präsentiert. Damit wäre allerdings nicht behauptet, daß diese Wahl eines Bildgegenstandes bei Karin Kneffel völlig beliebig geschehe und keinen Einfluß auf die Wirkung und Erscheinung der Werke habe. Dagegen spricht allein schon die beschriebenen Reaktionen der Betrachter ihrer Tierportraits. Interessant bleibt auch die Beobachtung, in welcher Weise die von den Bildgegenständen und ihrer malerischen Vortragsweise hervorgerufenen Stimmungsmomente den Betrachter zur Reflexion über seine erfahrene Wahrnehmung des Bildes, also letztlich über seinen Erlebnis- und Erkenntnisprozeß anregt. Daher kann Karin Kneffels Bemühen um sonst als unwesentlich und nicht mehr darstellbar verschrienen Sujets auch als eine sehr intelligente und humorvolle Reaktion auf die ansonsten immer lahmer werdende Fragestellung nach den grundliegenden Möglichkeiten und Bedingungen zeitgenössischer Malerei verstanden werden, die vor einiger Zeit mit ganz anderen Mitteln etwa von einer monochromen oder radikalen Kunst gestellt wurde. Und nach der ausgiebigen intensiven Erfahrung der dort erfolgten Suche von minimalen Kontrasten und maximalen Sinnfindungen mögen diese Tierbilder und Vulkanansichten Karin Kneffels überaus erfrischend wirken und einem neuen Bedürfnis nach Sinnlichkeit, vielleicht sogar nach Empfindsamkeit und der Freude am Erhabenen, nachkommen.

Gerhard Kölsch, »Karin Kneffel. Empfindsame Naturaneignung und erhabene Katastrophen«, in: artist. kunstmagazin, 2, 1992, S. //pp. 8–11

1992