Marianne Hoffmann, »Die Malerin Karin Kneffel, "Viel zu schön um wahr zu sein", Künstlerportait «,

in: KUNST, Köln, 3/95, S.//pp. 42-45

1995

Marianne Hoffmann

Die Malerin Karin Kneffel

»Viel zu schön um wahr zu sein«

Sie haben doch sicherlich schon einmal in einem Schloß oder in einem Museum vor einer Reihe Portraits gestanden, von denen Sie dachten, das könnte meine Ur-Urgroßmutter oder mein Ur-Urgroßvater gewesen sein. Irgendwie sehen sie den Vorfahren ähnlich. Eine wunderbare Entdeckung.

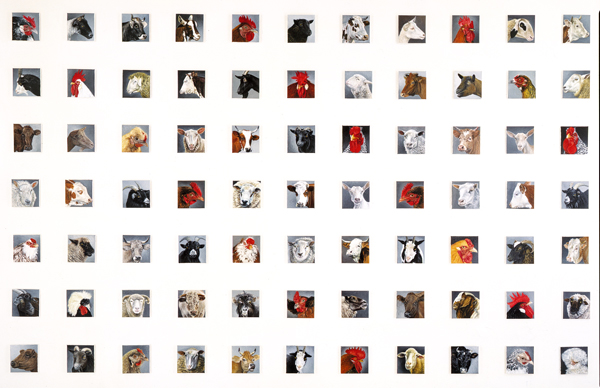

Aber haben Sie schon einmal vor einer Wand mit 77 kleinen, 20 x 20 cm großen Bildern gestanden, die nichts anderes zeigen als Kühe, Schafe, Schweine, Hühner und Ziegen? 77 mal das gemeine Haustier eben. Wir sind ein wenig verwundert oder irritiert, wollen uns vielleicht verärgert abwenden und bleiben doch wie gebannt davor stehen. Je länger wir schauen, je länger wir vor dieser Wand verweilen, merken wir mit Verwunderung, daß sich ein Lächeln über das Gesicht schleicht bis hin zu einem breiten Grinsen oder schallendem Gelächter. Was bleibt ist die Verwunderung. Das ist bei allen Bildern, der in Düsseldorf lebenden Künstlerin Karin Kneffel, so.

Karin Kneffel war Meisterschülerin bei Gerhard Richter. Er war ihr ein hervorragender Lehrer, bei dem sie das Handwerk von Grund auf lernte. Von Anfang an, seit der Wunsch malen zu wollen in ihr ist, wollte sie gegenständlich malen und damit nicht genug. Es ging ihr um die Natur. Vieleicht nicht verwunderlich für ein Kind des Ruhrgebietes. Denn ganz im Gegensatz zum allgemeingültigen Bild, ist das Ruhrgebiet ausnehmend Grün. Karin Kneffel findet in der Natur ihre Motive. Sie fotografiert sie oder fertigt Zeichnungen an, die sie dann in ihrem Atelier ausarbeitet. Auffallend an ihren Arbeiten ist, daß fast alle Bilder quadratisch sind. Die quadratische Leinwand erfordert ein besonders sensibles Auge für die korrekte Nutzung der Fläche. Wie leicht können sich die Perspektiven verzerren. Warum sie sich dem Quadrat verschrieben hat, weiß sie nicht. Es ist eben ihr Format - in allen Größen.

Hühnerhöfe, dutzende von Hühnern auf freiem Feld, Kühe in der Landschaft, allein von vorne oder von hinten. Genremalerei des letzten Jahrhunderts. Höhepunkt der Malerei im 17. Jahrhundert, vor allem in Holland. Bilder des alltäglichen Lebens. Paßt dies noch in das ausgehende 20. Jahrhundert?

Als Karin Kneffels Arbeiten zum erstenmal auf dem Kunstmarkt erschienen, als Förderkoje der Frankfurter Galerie Norbert Schütz, war nicht nur das Publikum verunsichert oder amüsiert. Auch die Kritiker wußten nicht so richtig wie sie dies nun einzuordnen KÜNSTLERPORTRAIT hatten. Heute ist das anders. Und trotzdem gibt es immer noch zwei Meinungsparteien: Entweder man mag es — uneingeschränkt oder aber man lehnt es ab. Auch dies — uneingeschränkt. Ein dazwischen gibt es nicht. Dabei sind es Bilder voll feinem Humor, winziger Ironie und totaler Verfremdung, bei aller prallen Realität. Ihre Früchtebilder zeigen Kirschen so rot und voller Saft, daß man das Gefühl hat man müßte sie in die Hand nehmen und hineinbeißen. Doch bei einer Größe von 2x 2 Metern bleiben einem die Früchte in gewisser Weise fremd, da unnahbar. In unseren Gedanken bilden sich die Erinnerungen an pralle Sommerkirschen, die man sich paarweise übers Ohr hängte und man hat durch diese Erinnerung sofort wieder die wahre Größe der Kirschen vor Augen. Konnte man doch von ihnen eine Handvoll vom Baum pflücken oder aus der Tüte nehmen. Ebenso ergeht es einem mit den Pflaumen, die inmitten saftig grüner Blätter üppig in einem Baum zu hängen scheinen. Wir wissen nicht, ob es ein Baum ist. Es ist nur ein Ausschnitt. Angesichts soviel gegenständlicher Realität läuft einem das Wasser im Mund zusammen und doch, es bleiben Zweifel. Hielte man eine Handvoll frischer Pflaumen neben das Bild, würde man bemerken, daß die wirklichen Pflaumen neben diesem Bild verblassen.

Das Bild ist wirklicher als die Wirklichkeit. Viel zu schön um wahr zu sein. Es scheint, als hätte die Malerin die Besonderheiten einer Pflaume so in sich aufgenommen, daß nur sie alleine es mit ihrer absolut perfekten Maltechnik auf der Leinwand in das umsetzen kann, was uns Appetit macht. Trotz allem, der Betrachter, so lustvoll er ein solches Bild betrachten mag, bleibt außen vor. Eine unsichtbare Wand schirmt das Bild ab. Hier lockt keine Tiefe sich in das Bild hineinzubegeben, obwohl das Bild Tiefe besitzt. Hier bleibt der Betrachter außen vor. Ist Beobachter und Seher und so soll es sein. Die Perfektion der Malerei flößt absoluten Respekt ein. Vielleicht macht das die Bilder der Karin Kneffel oft so unnahbar.

Als sie sich nach den Tierportraits — dreihundert hat sie davon gemalt und 22 sind nur noch in ihrem Besitz - dem Feuer zuwandte, war ihr erst gar nicht bewußt, worauf sie sich da eingelassen hat. Es scheint in der Malerei schwierigere Sujets zu geben, als Feuer zu malen. Im staatlichen Museum in Kassel hängt Jakob Philip Hackerts Bild „Ausbruch des Vesuvs“ aus dem 18. Jahrhundert. Es zeigt mehrere gestan- dene Männer, die einen Lavastrom beobachten, der an einem Hang des Vesuvs herabfließt. Um Feuer malen zu können, muß man es als Augenblick auf der Leinwand einfrieren, nur dann kann es gelingen. Es ist die analytische Malerei von Karin Kneffel, die hier zum Gelingen der Feuerbilder beiträgt. Der Betrachter wird sich nicht mit Assoziationen über die Gefährlichkeit von Feuer aufhalten. Er wird die Hitze, die von diesem Feuer ausgeht, nicht fühlen, so die Gedanken Norbert Messlers zu den Feuerbildern Kneffels. In „Feuer VIII“, einem einmal nicht quadratischen Bild von 200 x 150 cm Größe, ist das Feuer an den Wurzeln von Grashalmen zu beobachten. Im Hintergrund steigt eine dicke schwarze Wolkenwand auf, die sich mit Feuerfunken gemischt hat. Das Bild hat beinahe etwas friedvolles. Ein wirklich schönes Bild. Dabei ist der Betrachter Zaungast einer Naturkatastrophe. Es ist ihm vielleicht vorher nie gelungen, so nahe an ein Feuer dieses Ausmaßes heranzukommen. Die Faszination läßt sich nicht leugnen. Doch die Distanz, auch hier, läßt Schreckliches nicht aufkommen. Der Betrachter ist magisch angezogen, einen Augenblick mitzuerleben, der in der nächsten Minute so als Bild nicht mehr darzustellen wäre, wäre es denn Wirklichkeit. So entsteht in den Arbeiten der Karin Kneffel die Konkurrenz der Wirklichkeiten, die eng verbunden ist mit der Geschichte des Bewußtseins.

Das neueste Sujet in der Malerei der Künstlerin ist die Architektur. Hier ist sie streng in ihrer klassischen Malweise. Ein wenig fühlt man sich an die Fotografien der Bechers erinnert, wären da nicht Horizonte und weite Landschaften, die den Betrachter in die Tiefe ziehen, ohne ihn wirklich einzulassen. In diesen Bildern ist das Spiel der Schatten von besonderer Bedeutung, geben sie doch den strengen, kargen Gebäuden Charakter. Es sind lichtvolle Arbeiten, deren karge Farbigkeit den Süden assoziert. Die Wand eines Gebäudes scheint sich gar als eigenes Bild darzustellen. Eine Leinwand inmitten einer Landschaft, bei genauem Hinsehen nur eine einfache Hauswand.

Diese neuen Arbeiten, jüngst in der Galerie von Sophia Ungers in Köln zu sehen, zeigen das Analytische der Malerei Karin Kneffels noch einmal von einer andere Seite. Sie zeigen die Strenge, die eigentlich in allen ihren Bildern ist, selbst bei einem dicken Schweinekopf. Doch hier bildet sich auch ein Hauch Romantik mit ab, verborgen hinter der Analyse dessen, was die Wirklichkeit der Karin Kneffel ist.

Es sind Landschaften im Vorbeifahren gesehen. Landschaftsmomente. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie drehen sich um und stehen vor einer Reihe natürlich kleiner Bilder, auf der Sie nichts anderes zu sehen bekommen als die Hinterteile von Schafen? Nichts weiter. Haben sie gewußt, welche Varianten sich da auftun? Es lohnt sich einmal hinzusehen, genau hinzusehen, bei den Bildern der Malerin Karin Kneffel.

Marianne Hoffmann, »Die Malerin Karin Kneffel, "Viel zu schön um wahr zu sein", Künstlerportait «,

in: KUNST, Köln, 3/95, S.//pp. 42-45

1995